Por Ignacio Blanco Alfonso

Construir un gran reportaje o una crónica que nos toque en lo hondo sobre –pongamos por caso– los atentados de Nueva York, lo hace cualquiera. Entiéndase, cualquiera que sepa escribir con voluntad de estilo. Quiero decir que cuando la realidad es tan apabullantemente poderosa, como cada una de las miles de historias que se escribieron con sangre aquel día, la labor del periodista es más sencilla. La historia está ahí y viene hacia ti; no tienes que buscarla. Porque, en ocasiones, la realidad se superpone a la perspectiva del reportero y es tan monstruosamente aplastante que basta con enfocar ciertas esquinas para que la narración brille con luz propia.

Otras veces el talento del periodista queda más expuesto, más desnudo: cuando tiene que escudriñar en una superficie aparentemente anodina y estéril el hilo de una historia que merezca la pena. Muy pocos lo consiguen. Es un don escaso. Leila Guerriero, sin embargo, lo posee.

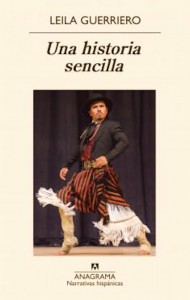

Una historia sencilla es el relato de un héroe cotidiano. Incardinado en la mejor tradición del periodismo narrativo –que tantas obras maestras está dando en Latinoamérica– el reportaje de Guerriero nos desvela los universales soterrados en un lugar apartado, en un concurso de baile desconocido y en la vida de un hombre común, Rodolfo González Alcántara.

El malambo es un tipo de baile folclórico de la Argentina, íntimamente ligado a la tradición del gaucho. Este jinete ha llegado hasta nosotros estereotipado en un ser altivo y reservado, austero y arrogante, curtido por los rigores de la inmensa llanura pampera. Mirado de cerca, el malambo sintetizaría estas cualidades: una suerte de danza basada en el zapateo rítmico y simétrico que va ganando en velocidad conforme avanza hacia la frontera de los cinco minutos de duración, y para la cual se requiere una preparación física y mental propia de un deportista de alta competición.

Un día, Guerriero leyó una nota sobre el Festival Nacional de Malambo de Laborde, en La Pampa. La guardó subrayada porque ciertas palabras del texto le llamaron la atención. Hablaba de los malambistas con metáforas olímpicas, revestidos del aura de los atletas, héroes y campeones. Este dramatismo en absoluto pasó inadvertido para la mente inquisitiva de Leila. Y un día de 2011, como hubiera hecho Heródoto de haber tenido coche, conduce hasta el lugar de la noticia para comprobrarla.

Cuando uno se abre a la vida, la vida entra dentro de uno. Leila Guerriero se deja arrebatar por la atmósfera, las formas, las maneras, los sonidos y los seres humanos que invaden Laborde. Con una plasticidad y un sentido del ritmo deslumbrantes, la narración transporta al lector al corazón de La Pampa y consigue que en sus tripas retumben los rugidos de las botas de piel de potro contra las tablas del escenario: “A los tres minutos el malambo es una pared de sonidos”, nos avisa. “A los cuatro minutos, los pies embisten el piso con saña feroz, la guitarra, el bombo y las botas son una sola masa de golpes, y a los cuatro minutos cincuenta, el hombre agacha la cabeza, levanta una pierna y, con una fuerza descomunal, la descarga contra la madera, el corazón hinchado como un monstruo, la éxpresión lúcida y frenética de quien acaba de recibir una revelación” (p. 63).

Agarré Una historia sencilla una madrugada de insomnio; y claro, la lectura me llevó hasta el amanecer de un modo compulsivo y voraz. En dos ocasiones tuve que dejar a un lado el libro y conectarme inmediatamente a Youtube para ver con mis propios ojos el malambo. Tal es la fuerza del relato.

Me gusta la honestidad de Guerriero. La primera vez que vio actuar a Rodolfo González Alcántara “me quedé muda”, confiesa. Sobre el escenario descubrió un hombre “altísimo”, “enorme”. Y al verlo bailar se petrificó. Cuando terminó el malambo Leila corrió a su encuentro, pero no daba con él; “hasta que, frente a la puerta abierta de uno de los camerinos, vi un hombre muy bajo, de no más de un metro cincuenta, sin chaqueta, sin chaleco, sin galera” (p. 53). En efecto, era él; pero no parecía el mismo.

Y aquí encontrará el lector uno de los sortilegios de la obra: un hombre tocado por el genio; un hombre corriente inundado de esperanza; un hombre común que ha decidido poner su vida en la persecución de un sueño es una fuerza indestructible de la naturaleza. Ese es Rodolfo González Alcántara sobre el escenario. Y así lo recuerda Guerriero: “Él era el campo, era la tierra seca, era el horizonte tenso de la Pampa, era el olor de los caballos, era el sonido del cielo del verano, era el zumbido de la soledad, era la furia, era la enfermedad y era la guerra, era lo contrario de la paz. Era el cuchillo y era el tajo. Era el caníbal. Era una condena” (p. 52).

Rodolfo González Alcántara es un ulises contemporáneo. Como la mayor parte de los malambistas, procede de una familia humilde, por lo que toda distracción del laburo es recriminada por la necesidad de tener lo justo para vivir. Por si fuera poco, la preparación es en extremo sacrificada, psicológica y físicamente, además de requerir la tutela de un profesor que hay que pagar y que a menudo vive a cientos de kilómetros. En contra de lo que el sentido común indica, semejante inversión vital no queda recompensada ni aun en el caso de ganar el festival, que carece de premio económico y que les impide volver a competir. Lo único que se obtiene es la gloria de ser el campeón del Festival de Malambo de Laborde. Eso es todo. No hay más. Tampoco menos.

En mi opinión, esta circunstancia reviste el relato de Guerriero de una épica a la altura de nuestro tiempo. Subyugados por el imperio tecnológico de la impaciencia y la instantaneidad, cohabitamos la misma tierra con estos hombres que permanecen anclados en una tradición absolutamente marginal de lo que podría considerarse la industria cultural; unos hombres que lo sacrifican todo por la gloria efímera de ser campeones de malambo; unos hombres que volverán a sus menudas rutinas cotidianas y vulgares cuando todo esto haya pasado. Pero ya no serán los mismos, ni nada será como antes. Porque habrán alcanzado un sueño. Y ¿quién puede vivir sin un sueño?