Pocos hombres en la historia han logrado que su nombre les sobreviva como sustantivo. Posiblemente, no muchos reaccionarían al escuchar nombrar a Donatien Alphonse François de Sade (1740-1812), pero si añadimos delante su título de marqués, y lo asociamos a la palabra sadismo se despertará en nosotros un sentimiento de repulsa que continúa vigente 200 años después de su muerte.

Auténtico hijo de su época, Sade fue hasta el fin fiel representante de la decadente aristocracia del Antiguo Régimen y filósofo de la Ilustración. La historia de Sade no desentona con la de cualquier noble francés del siglo XVIII. Nacido en el lujo y la opulencia, fue criado por parientes cercanos y, muy joven, inició una carrera militar que sería fulgurante en el marco de la Guerra de los Siete Años. Al volver de la guerra, contrae matrimonio por deseo de su padre y, poco después, dan comienzo los escándalos que le llevarían a pasar 27 años en prisión bajo tres régimenes diferentes (monarquía, república e imperio).

La personalidad de Sade en su juventud no tenía nada de revolucionaria ni de rebelde, era sumiso ante su padre, y no deseaba en modo alguno renunciar a los privilegios de su posición social. Sin embargo, sí mostraba desde muy temprana edad una disposición hacia el cambio continuo y la experimentación con situaciones nuevas, pues, pese a los cargos que ocupó en el ejército y las ocupaciones que su familia le procuraba, no se mostraba satisfecho con nada, y de ahí que desde su tierna juventud empezara a frecuentar los refinados prostíbulos de la Francia borbónica, donde, según expresión de Simone de Beauvoir, que analizó su personalidad en el ensayo ¿Hay que quemar a Sade? (Ed. Visor Dis, 2000), “compra el derecho de desencadenar sus sueños”.

«Travieso, tiránico e irascible» es como él mismo se definió explicando que en su infancia le parecía que todo había de «ceder a su voluntad, que todo el mundo tenía que satisfacer sus caprichos».

Para la autora, la actitud de Sade no es aislada, sino que era común en la juventud aristocrática de entonces: al no detentar ya el antiguo poder feudal que tenían sus antepasados sobre la vida de sus vasallos, y contando con mucho tiempo libre en la soledad de sus palacios, los jóvenes aristócratas de finales del siglo XVIII encuentran en los prostíbulos los lugares ideales para soñar con ese antiguo poder tiránico sobre los demás. Ahora bien, no hay que perder de vista el contexto de aquel París de costumbres relajadas y, como ellos llamaban, libertinas. Prueba de esto fueron las célebres orgías de Carlos de Borbón, conde de Charolais, o las del rey Luis XV en el Parque de los Ciervos. Incluso, según Beauvoir, las prácticas sexuales de la aristocracia de la época incluían situaciones mucho más comprometedoras que aquellas por las que Sade fue juzgado. No olvidemos aquello que decían los romanos de que cuando un pueblo ha de legislar sobre la moral y la virtud es que éstas ya no existen.

Lo trascendental de Sade exige que dejemos de lado los componentes pornográficos y eróticos de su literatura y nos adentremos en sus planteamientos morales y filosóficos, incuestionables hijos de la Ilustración y la Revolución.

Igual que los grandes pensadores de la época, Sade centró su filosofía en la Virtud, pero eligió un planteamiento radicalmente opuesto, quizá por influencia de su educación nobiliaria, que le impelía a considerar que todo debía ceder ante él y satisfacer sus caprichos. “Al hombre que se vincula al mal nunca puede sucederle algo malo”. Este es el tema esencial de su obra: a la virtud, todos los infortunios; al vicio, la dicha de una constante prosperidad. En principio, esta contundencia puede parecer ficticia y superficial, pero Sade responde de la siguiente manera: “Es, pues, cierto que la virtud hace la desgracia de los hombres, pero no porque los exponga a sucesos desgraciados, sino porque, si quitamos la virtud, lo que era desdicha se convierte en ocasión de placer, y los tormentos son voluptuosidades”.

Para Sade, el hombre soberano es inaccesible al mal porque nadie puede hacerle mal, es el hombre de todas las pasiones y sus pasiones se complacen en todo. Es necesario probar todo para no estar a merced de algo. “No conocerás nada si no has conocido todo, si eres lo bastante tímido para detenerte con la naturaleza, ésta se te escapará para siempre”. La suerte puede cambiar y convertirse en mala suerte: pero entonces no será sino una nueva suerte, tan deseada o tan satisfactoria como la otra.

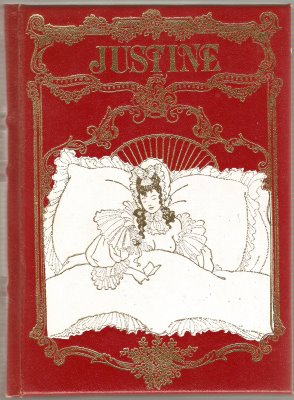

Esta visión de la Virtud y el Vicio fue plasmada en dos de sus obras más famosas, Justine (1791) y Juliette (1798), dos hermanas que representan los dos conceptos y que, habiendo salido del mismo hogar, trazan, según su inclinación hacia la virtud o el vicio, dos trayectorias opuestas. Justine, acérrima defensora de la virtud es ultrajada y vilipendiada por un sinfín de grotescos personajes, muchos de los cuales, como nobles o eclesiásticos, deberían en principio protegerla. Juliette, por el contrario, elige una filosofía hedonista y amoral, lo que le proporciona una vida llena de éxito.

Para cimentar este ataque contra la Virtud, Sade va tejiendo un discurso por boca de sus personajes antiheroicos, los libertinos que protagonizan las escenas de violencia y que, mediante sofismas de toda índole, justifican sus acciones introduciendo temas de la filosofía social de entonces, como la cuestión de conciliar individuo y colectividad (es posible, sin renegar de la individualidad, satisfacer las aspiraciones a lo universal, o es solamente mediante el sacrificio de las diferencias que se logra integrarse a la sociedad), de justicia social (qué justicia puede haber en una ley que ordena a aquel que nada posee respetar al que lo tiene todo) o el ateísmo (“La idea de Dios es el único error por el cual no puedo perdonar a la humanidad”).

Parte fundamental y olvidada de la obra de Sade es su humor, muchas veces negro, y su ironía. Sade se ríe de su época y de todos sus planteamientos filosóficos, incluidos él mismo y el concepto de escritor-filósofo. Otro tanto ocurre desde el punto de vista literario, donde Sade parte de los clichés habituales de la época, o bien de elementos extraídos de la más reconocida tradición literaria, para desviarlos, subvertirlos y pervertirlos.

Como afirma María Concepción Pérez en su libro Sade o el eterno proceso (Ed. Síntesis, 2007), “uno de los grandes errores que vician la lectura de Sade, lo constituye precisamente el tomárselo demasiado en serio, sin considerar el alcance de ese humor que empapa su escritura”.

200 años después de su muerte, es hora de normalizar la figura de Sade como lo que fue, un hombre producto de una época rica y convulsa (el fin de una estructura social milenaria como fue el Antiguo Régimen) y, por ello, de la cultura europea y la naturaleza humana. Alguien al margen de todo principio religioso, moral o social, que se enfrentó al orden establecido con una mirada desnuda y libre, desprovista de prejuicios, sobre el mundo. Su obra, abraza contradicciones que son las nuestras, de toda la humanidad, (los deseos reprimidos, la corrección social, el cumplimiento de los sueños, la crueldad innata…) para instalarse en un paisaje desconocido o, quizás, demasiado conocido y, por tanto, larga y conscientemente encubierto: el abismo insondable de la naturaleza humana.

Descubre el nuevo libro de recetas de Karlos Arguiñano