Lucía ese mostacho rectangular que luego le usurparía Hitler. «Por cierto, una muy mala imitación de mi Charlot”, opinó Charles Chaplin, el hombre que se improvisó a uno de los personajes más extravagantes y míticos de la historia del cine durante el rodaje de la película Extraños dilemas de Mabel, en 1914. Estaban rodando una escena en el vestíbulo de un hotel y el actor Ford Sterling le dijo a Chaplin que se pusiese un disfraz de cómico. “Cualquier cosa”, insistió. «Al dirigirme hacia el vestuario, pensé que podría ponerme unos pantalones muy holgados, unos zapatones, y añadir al conjunto un bastón y un sombrero hongo; quería que nada fuera armónico», cuenta Chaplin en su autobiografía publicada en 1964 y que la editorial Lumen ha reeditado añadiendo nuevo material gráfico con motivo de los cien años que se cumplen del nacimiento de Charlot.

El ritmo era frenético. Debía crear un personaje en un santiamén. Se miró al espejo. Le faltaba algo. Recordó entonces que muchos compañeros suyos pensaban de él que tenía un aspecto demasiado jovial, de manera que cogió y se pintó un grueso bigote para envejecerse, y esa fue su distinción. Aunque, pasados unos años, el cineasta Alexander Korda le dijera que Hitler y él tenían el mismo mostacho. Entonces Chaplin rodó y protagonizó El gran dictador, de la que más tarde se arrepintió y llegó a decir que, de saber la existencia de los campos de concentración nazis, nunca la hubiera rodado. No bromeaba cuando opinaba que Hitler era «una muy mala imitación» suya.

El caso es que se trazó el bigote de nariz a labio y cuando lo vio Sterling le dijo: “¿Qué es esto?”, y Chaplin respondió: “Este personaje es a la vez un vagabundo, un caballero, un poeta, un soñador, un tipo solitario que espera siempre el idilio y la aventura». Ante tal explicación, Sterling no tuvo más que decirle: «Suba al plató y veremos qué puede hacer». Salió Charlot por primera vez en escena contoneándose y haciendo molinetes con el bastón. El equipo de rodaje se desternilló de la risa.

El caso es que se trazó el bigote de nariz a labio y cuando lo vio Sterling le dijo: “¿Qué es esto?”, y Chaplin respondió: “Este personaje es a la vez un vagabundo, un caballero, un poeta, un soñador, un tipo solitario que espera siempre el idilio y la aventura». Ante tal explicación, Sterling no tuvo más que decirle: «Suba al plató y veremos qué puede hacer». Salió Charlot por primera vez en escena contoneándose y haciendo molinetes con el bastón. El equipo de rodaje se desternilló de la risa.

Igual que aquella noche cuando el público se moría de la risa con el pequeño Charles, que tuvo que suplir a su madre Hannah, una actriz cómica que se quedó sin voz mientras actuaba y la gente había comenzado a silbar y a insultarle. No tuvo más remedio que abandonar el escenario, pero el director, que no quería suspender el espectáculo, mandó al niño Charles, que contaba cinco años, a que se cantara algo, y, para suerte del muchacho, gustó bastante a ese público difícil que había echado a su madre de las tablas. «Aquella noche fue mi primera actuación y la última de mi madre», escribió en su autobiografía. Al ver la lluvia de monedas que caía ante sus ojos, interrumpió su canto y dijo que primero era el dinero y luego la actuación. Esa espontaneidad, ese humor sentimental de un niño con pinta de personaje dickensiano, fue la forja aún desconocida de Charlot y del éxito de Chaplin.

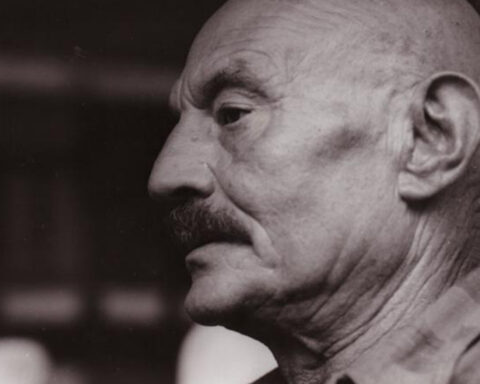

Pero aquella vez en 1914, el público era el equipo de rodaje. Mack Sennet le fichó para el cine en 1913 y Charles Chaplin (Inglaterra, 1889 -Suiza, 1977) descubrió un mundo distinto al de los escenarios: no tenía que repetir el mismo papel cada día. Sin embargo, la improvisación era constante. Sterling le había pedido que se disfrazara urgentemente de algo para una escena de hotel. Y allí que salió Chaplin, como «un impostor que se hacía pasar por uno de los huéspedes, cuando en realidad era un vagabundo que buscaba cobijo». Entró y tropezó con el pie de una dama. «Me volví y me quité el sombrero; luego choqué con una escupidera; me volví una vez más y levanté el sombrero ante la escupidera». Las carcajadas irrumpían en el plató, que se llenó de gente en un instante: actores, cámaras, técnicos, sastres partiéndose de la risa mientras Charlot, con ese rostro pálido y fantasmal como el de Allan Poe, levantaba las cejas hasta muy arriba, la mirada entre satisfecha y melancólica, y la certeza de que había creado un personaje muy parecido a aquel niño que hacía reír mientras recogía monedas para su pobre madre.