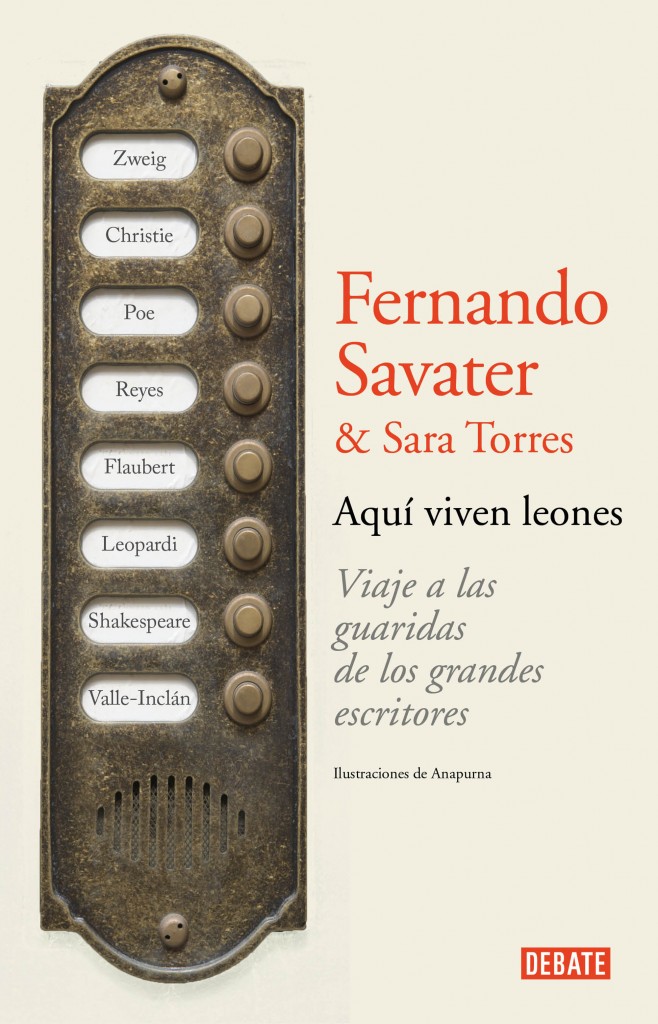

Leones de melena y garra, de ojos ámbar y elegante salto. Monarcas de la sabana de pura raza –si es que, por el mero hecho de tratársele a uno de león, no se es ya de rango y abolengo–. Siete leones y una leona de la literatura que Fernando Savater (San Sebastián, 1947) ha reunido, para el lector, bajo un mismo techo: Aquí viven leones. Viaje a las guaridas de los grandes escritores (Debate, 2015) es, probablemente, el último libro que publique el filósofo. León no tan viejo que jubila su pluma, que no su lectura, en el recoveco más íntimo de su propia guarida.

Acompañado por su esposa, Sara Torres, que tristemente falleció durante el viaje, y José Luis Merino; Savater recorrió países, capitales, pequeñas provincias y rincones olvidados o reconstruidos en los que, un día, habitaron algunos de los grandes artistas del abecedario. Una precisa y casi didáctica guía por sus biografías, junto a las ilustraciones de Anapurna, sirven de buzón que, a modo de la madriguera de Alicia, nos sumerge en los universos de William Shakespeare, Ramón del Valle-Inclán, Edgar Allan Poe, Giacomo Leopardi, Agatha Christie, Alfonso Reyes, Gustave Flaubert y Stefan Zweig.

Navegar hasta la Inglaterra de Shakespeare, al que Savater, con una llamativa y entrañable confianza, llama Will, es la primera parada de este periplo literario. Una Inglaterra que le vio nacer en el condado de Warwick y le contempló triunfar en Londres, ciudad en la que se convirtió en gran autor, empresario, ocasionalmente actor y apasionado hombre de indómito apellido inigualable. Caminar, después, a la Inglaterra de Christie, sureña y musical, donde muchos dicen que surgió la narración detectivesca. Ella soñó siempre con escribir historias como las que protagonizaban Sherlock Holmes o Arsène Lupin y, tras una intensa experiencia como enfermera, se animó a hacerlo. Quién sabe por qué o cómo influyó la enfermería en el despertar de su vocación, pero cuán agradecido le está el género por ello. Desde entonces, Hércules Poirot y Miss Marple aparecieron, para nunca irse, como los dos vértices que completaron el “triángulo amoroso” de su vida.

Saltar hasta la Galicia de Valle-Inclán, el fin del mundo que para algunos era, y para él apenas fue el tímido comienzo. Pontevedra se le quedó pequeña al entusiasta joven Ramón, y los estudios de Derecho no lograron (¡menuda osadía!) satisfacer su inquieto interior. Viajó a México, de donde se trajo experiencia literaria y vital. En Madrid, con sus cafés, como Londres con sus teatros para ‘Will’, desarrolló y dio rienda suelta a su peculiar estilo, también literario y vital. De amor y odio, como ocurrió con muchos otros escritores, fue su relación con el periodismo. «¡Avillana el estilo y empequeñece todo ideal estético!», decía, montado en sus botines blancos de piqué.

«El principal flanco por el que [Poe] fue atacado fue su afición a la bebida, un reproche moral que no literario (¡qué sería de la historia de la literatura si borrásemos de ella a los dipsómanos!)».

Volar, a lomos de un cuervo, a la América de Poe, en la que creció un temprano huérfano que siempre se debatiría en una afilada contradicción: «la del extrovertido que busca la gloria y el éxito mundano, asediado por un doble oscuro que apetece soledad, silencio, intimidad de camposanto». Creó una literatura peculiar y suya, llena de personajes estrambóticos, complejos y excesivos, muy alejados del ideal racional que defendía. Pero poco hay de racional en un poeta, y siempre exaltó que eso era lo que él realmente era: «Soy joven y soy poeta –si el amor de lo Bello puede hacerle a uno poeta– y deseo serlo. Soy IRREMEDIABLEMENTE poeta». Ya lo predecía su apellido.

Pintar la bella Italia de Leopardi, su Recanati natal, su Roma tardía, su Nápoles fatal, su península. La vida que con él fue injusta. Él le entregó obras de gran calidad y profundidad y, a cambio, ella le otorgó una frágil salud que el propio Leopardi, sin pretenderlo ni tampoco evitarlo, agravó con una tempranísima y acusada afición a la lectura que mermó su vista y dobló su cuerpo. Viajaba siempre con el Quijote y deseaba con tristeza ser amado por una mujer. Charlaba de filosofía y con entusiasmo la escribía, paseaba, huía de la frivolidad social con la que nunca casó. Provocó halagos y críticas, pero siempre le quedará al mundo la sensación de deberle algo a aquel gran trémulo y tímido humanista breve.

Contemplar el lindo sol del México de Reyes, por nombre Alfonso, quien posaba con igual agilidad la tinta de su bolígrafo sobre ensayos, narración, crítica y poesía. La política estuvo unida a él gran parte de su vida (llegó a ser embajador), y él, en huida, se unió con devoción a los temas que más le fascinaban: los autores clásicos, los barrocos españoles y los modernos franceses. París le conquistó, y por un tiempo residió con su familia en Madrid. Inspiraba cordialidad y cortesía, y la obra que dejó es tan extensa como su amor por las Letras.

«Combinando sus dos experiencias vitales, la de hombre de letras y la de diplomático, Reyes imagina un proyecto humanista en los más nobles sentidos de la palabra: crear en México un asilo para todos los sabios, literatos y artistas que fuesen víctimas de las tenebrosas circunstancias políticas».

Abrigarse en la Normandía de Flaubert, escritor que, como pocos, se consagró a la literatura. Un fin en sí misma, un mundo inabarcable. Una obra estética imperfecta a la que rendir culto. Y él, un sacerdote entregado que se documentaba exhaustivamente antes de poner un pie (una pluma, en la mano, en su caso) sobre el papel. «Lo que te faltan son los principios –escribió a su discípulo Guy de Maupassant–. Se diga lo que se diga, son necesarios. Falta saber cuáles son. Para un artista no hay más que uno: sacrificarlo todo al Arte». Tanto en la cumbre, a la que ascendió con sus Madame Bovary y Salambó, como en el rechazo que recibió por La educación sentimental, se mantuvo siempre fiel a su máxima.

Sentir, en un aire de despedida, la Viena de Zweig. Su cultura, su vivir y dejar vivir. Y sentir en ella a Zweig. Su costumbre coleccionista y su ensoñación tímida, impulsiva e intimista. Destacó precozmente en el mundo intelectual de su entorno, y con la misma prontitud desarrolló su mayor afición –con permiso de la literatura–: viajar. Francia, Bélgica, América, Inglaterra, España. Y una guerra que le descubre «las realidades que no están en los libros y que contrastan con el mundo de comodidades y placeres físicos e intelectuales del que había disfrutado hasta la fecha». Un europeo atormentado, un confuso intelectual que dudó, aun cuando era ya un escritor consagrado, de lo que había escrito.

Durante una parada de este inolvidable viaje literario, persiguiendo las largas barbas blancas del flâneur Valle-Inclán, Sara Torres cayó enferma y, a los pocos meses, falleció. Savater no quiso que todo su esfuerzo y dedicación, que también puso durante muchos otros proyectos del filósofo vasco, siguieran en la sombra, y colocó el nombre de ella bajo el suyo en la portada. «Que se les permita ver la aurora de esta larga noche. Yo, demasiado impaciente, me voy antes», escribió Zweig a modo de despedida. A Sara se la llevó el mismo cielo al que voló Stefan por voluntad propia, pero ambos comparten, además de la afición por la literatura, el haberse ido antes de tiempo.

Cerrando con una silenciosa llave la puerta de este hogar leonino, Savater se despide así de ella, y de quienes les acompañaron en tan inolvidable travesía, dejándola, por seguro, en buena compañía. Quién mejor que los grandes escritores para velar por los sueños que te quedaron por cumplir.