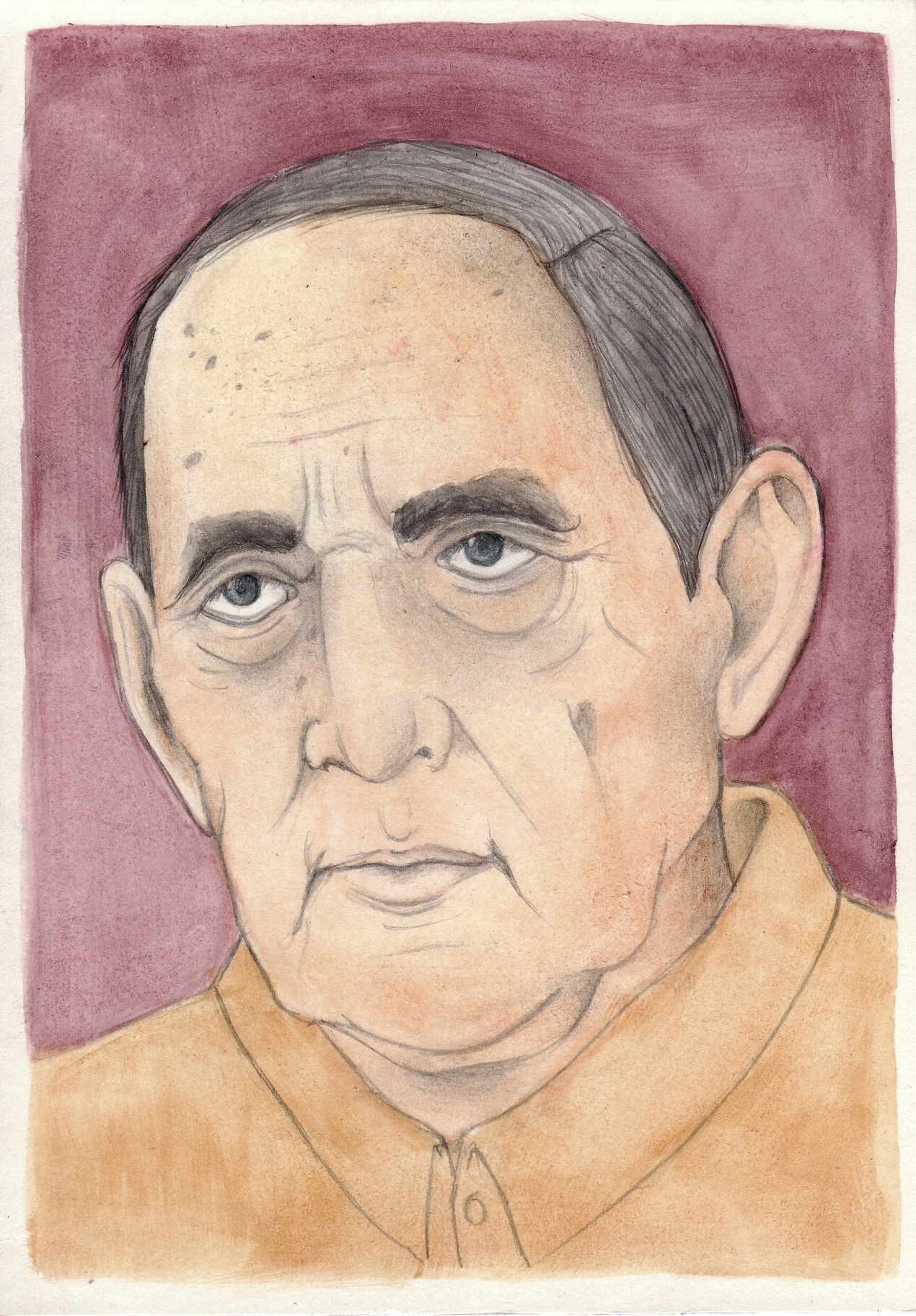

Un lustro ha corrido desde que el viejo maestro de las viejas historias de Castilla durmiese sus ojos de «mirada lánguida y un poco tristona» para siempre. ¿Para siempre? Aunque Miguel Delibes entró en la literatura fortuitamente, sin haberse cocinado antes unos horizontes literarios, sino la simple meta de ser «un hombre sencillo que vive sencillamente», se encumbró como uno de los mejores escritores de la narrativa española del siglo XX. Partió con la idea obsesiva de la muerte y construyó La sombra del ciprés es alargada, que le dio entrada al mundo de las Letras obteniendo el prestigioso premio Nadal en su cuarta edición, allá por el año 1947.

En 1998, en la sala de operaciones, con su recién publicado El hereje, escribió que, en su caso, el escritor había muerto antes que el hombre. En 1993, cuando le concedieron el Premio Cervantes, expresó en su discurso que había llegado el momento de parar y no escribir ni una línea más. Esto lo dijo delante del Rey, quien le impuso el medallón diciéndole: «Nunca mejor dado ni con tanta alegría». Era Miguel Delibes de propensión melancólica. Josep Pla lo definió con una sola palabra: gris. Pero no entró en la lista de escritores malditos, ni de esos que se fabrican una leyenda pomposa para los anales de las figuras legendarias y lúgubres. Fue, y por eso se habla ya poco de él, un hombre corriente y moliente que nunca quiso escribir sus memorias porque, para él, había que considerarse primero un tipo interesante con cosas inusuales o leyendas que él no tenía, o decía no tener. Sobresalía una pizca de humor que embadurnaba las tragedias y dramas de sus mejores novelas: El camino, Las ratas, Cinco horas con Mario, Los santos inocentes.

Se ha dicho alguna vez que el humor y el pesimismo forman una buena pareja para sobrevivir. «Yo propendo al pesimismo, pero eso está controlado», decía. Cuando hacía memoria de su basta novelística, se sorprendía de que sólo había escrito una novela optimista: La trilogía de diarios de Lorenzo, el Cazador. Como a ese personaje, a él también le encantaba salir al campo temprano y aspirar el aire húmedo del alba «y sentir como si se estuviera estrenando el mundo, tal cual si uno fuera Dios».

Aquel marzo de 2010, la capilla ardiente se llenó de vallisoletanos que le despedían al grito de «¡maestro!». Delibes, como bien dice su biógrafo Ramón García Domínguez, «ha sido un verdadero mito popular» porque le leían y le querían las gentes de a pie, hombres y mujeres corrientes y molientes como él, que tenía, no el oído musical de su más o menos pariente francés Leo Delibes, pero sí ese tímpano sensible para captar las frases del común, las palabras de una tierra que agonizaba y que ahora, y por siempre, son ya imperecederas bajo el arropo de sus libros.