Algún día todo volverá a su núcleo original. Las amapolas se tornarán tallos. El sol será absorbido por el agujero negro del universo y en el mundo nuevo, que nacerá, las palabras se compondrán en poesía. El comienzo de todo lenguaje. El lenguaje de la vida y la verdad. Se enseñará en lo que ya no serán escuelas, sino campos donde corretear al ritmo de un soneto. Seguirá habiendo ‘Garcilasos’, pero habrá lugar para las ‘Rosalías de Castro’ que, sin seudónimo posible, se harán cargo de la educación de los más pequeños. Mujeres, hombres, humanos, abogando por la igualdad desde el principio de los tiempos. Algún día…

Y mientras tanto, en Cultura Joven, queremos hacer un pequeño recorrido cronológico por la poesía de diferentes mujeres, de diferentes partes del mundo que, desde la antigüedad hasta ahora, han marcado y marcan un antes y un después en este arte. Cuyos poemas deberían resonar en las escuelas del mundo tal y como lo hacen los versos de Bécquer o Lorca.

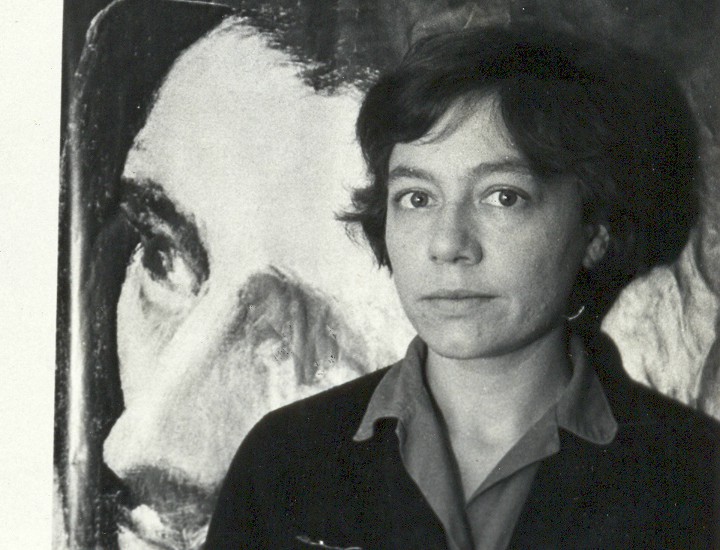

ROSALÍA DE CASTRO (España, 1837 – 1885)

“Porque todavía no les es permitido a las mujeres escribir de lo que sienten y lo que saben”, escribió en su prólogo La Hija del Mar. Lo cierto es que Rosalía de Castro, ante todo, fue una fiel precursora del feminismo en un momento de la historia en el que escribir era un oficio de hombres. Donde el papel de la mujer era cuidar de la casa y los hijos, ella escribía en su Carta a Eduarda (1866); “No dejan pasar nunca la ocasión de decirte que las mujeres deben dejar la pluma y repasar los calcetines de sus maridos”. Valiente, decidida y especial. Sus poemas, así como su prosa, están repletos de personajes femeninos, entremezclados con una especie rara de melancolía, que impregna sus versos. Su primer libro es La Flor y, los más reconocidos son Follas Novas y Cantares Gallegos.

Rosalía nació en Santiago de Compostela, contrajo matrimonio con Manuel Martínez Murguía, quien le insistió en publicar su obra. Tuvo seis hijos que murieron antes que ella, que también murió pronto, a los cuarenta y ocho años, dejando un legado que ahora vuelve, se reinventa. Su lucha sigue.

Actualmente su casa es un museo y sus versos un lugar en el que perderse. Celebramos su día el 24 de febrero.

Uno de sus poemas:

ERA APACIBLE EL DÍA

Era apacible el día

y templado el ambiente

y llovía, llovía,

callada y mansamente;

y mientras silenciosa

lloraba yo y gemía,

mi niño, tierna rosa,

durmiendo se moría.

Al huir de este mundo, ¡qué sosiego en su frente!

Al verle yo alejarse, ¡qué borrasca la mía!

Tierra sobre el cadáver insepulto

antes que empiece a corromperse…, ¡tierra!

Ya el hoyo se ha cubierto, sosegaos,

bien pronto en los terrones removidos

verde y pujante crecerá la hierba.

¿Qué andáis buscando en torno de las tumbas,

torvo el mirar, nublado el pensamiento?

¡No os ocupéis de lo que al polvo vuelve!

Jamás el que descansa en el sepulcro

ha de tornar a amaros ni a ofenderos.

¡Jamás! ¿Es verdad que todo

para siempre acabó ya?

No, no puede acabar lo que es eterno,

ni puede tener fin la inmensidad.

(…)

WISLAWA SZYMBORSKA (Polonia, 1923 – 2012)

La clave de la poesía es que todo el mundo pueda comprenderla, zambullirse en su esencialidad, en la necesidad imperante del escritor al escribirla y del lector por encontrar en ella las respuestas. Así son los versos de esta poeta polaca que recibió el Premio Nobel de Literatura en 1996. Sencillos. Con un léxico común al alcance de todas las manos, pese a que el entendimiento precise siempre de un paso más. Wislawa vivió de cerca las imposiciones de los nazis en Polonia y su pluma dibujó, sin embargo, la esperanza. Se desnudó, intimista y existencialista. Y queda en sus últimos poemarios la verdad del camino, su verdad.

El prólogo de la Antología Poética, publicado por Colección Visor de Poesía, comienza:

“A Wislawa Szymborska le encantaba Vermeer y el kitch. Leía a filósofos y revistas de mujeres. Era cinéfila, admiradora de Woody Allen y también gran seguidora de los culebrones brasileños, y lo reconocía públicamente. Salvo excepciones (el Museo de Botones que le encantó), los museos la aburrían. Le gustaba viajar a lugares cuyos nombres le parecían curiosos solo para fotografiarse junto a los carteles (hay fotos de ella fotografiada junto a letreros como “Neandertal”)”

Poema que pertenece a su último libro Fin y Principio (1993):

CIELO

Haber empezado por ahí: el cielo.

Ventanas sin alféizar, sin marco, sin cristales.

Un hueco y nada más,

pero abierto de par en par.

No tengo que esperar una noche clara

ni levantar la cabeza

para observar el cielo.

Lo tengo detrás, a mano, sobre mis párpados.

El cielo me envuelve herméticamente

y me eleva en el aire.

Ni las montañas más altas

están más cerca del cielo

que los valles más hondos.

En ningún lugar hay más cielo

que en otro.

La nube está tan cruelmente aplastada

por el cielo como una tumba.

El topo está en el séptimo cielo

como la lechuza que bate sus alas.

Aquello que cae al abismo

cae también del cielo al cielo.

Arenosas, fluidas, rocosas,

radiantes y volátiles

superficies de cielo, migajas de cielo,

bocanadas y cúmulos de cielo.

El cielo es omnipresente

hasta en la penumbra bajo mi piel.

(…)

ALEJANDRA PIZARNIK (Argentina, 1936 – 1972)

Los artistas y sus obsesiones. Alejandra y su obsesión. El calor que irradia la vida contrastado con ese pulso constante que Pizarnik mantuvo con la muerte. Durante toda su obra. Padeció un trastorno límite de personalidad y sucesivas depresiones que le arañaron el alma. Un alma que plasmaba en sus poemas, de evidente sensibilidad, contrastada desde su primer libro; La tierra más ajena (1955), hasta sus poemarios más importantes; Los trabajos y las noches (1965), Extracción de la piedra de la locura (1968) o El infierno musical (1971). Todos anclados a esa inquietud formal marcada por una insinuante imaginería y el tema central que palpitaba en su interior; la muerte.

La misma que le llegó a los 36 años por voluntad propia. Alejandra Pizarnik ingirió pastillas durante un fin de semana de “libertad”, en el que le dejaron salir del hospital psiquiátrico donde se encontraba, tornando real uno de sus poemas, que alega; “no me entregues, tristísima medianoche, al impuro mediodía blanco”.

Ahora, su espíritu vaga por las calles de Avellaneda, lugar en el que vivió, y donde tiene, en la calle Güemes, un monumento en su nombre.

Poema:

INFANCIA

Hora en que la yerba crece

en la memoria del caballo.

El viento pronuncia discursos ingenuos

en honor de las lilas,

y alguien entra en la muerte

con los ojos abiertos

como Alicia en el país de lo ya visto.

CARMEN BERENGUER (Chile, 1946)

La única de esta lista que permanece en el mundo buscando la manera de hacerse un hueco en las letras, encontrando el camino de las mujeres dentro de la lírica. Fue la primera mujer, en 2008, en recibir el Premio Iberoamericano Pablo Neruda y también una de las precursoras, fundadoras, del Congreso de Literatura Femenina, donde se discutía este papel de las mujeres en la literatura.

Nació en Santiago de Chile en 1946 y pertenece a una generación que ha dado importantes nombres en lo que a poesía se refiere. Cultiva la lírica, pero también la crónica, escribiendo en periódicos y revistas como Hoja X, Ojo o Al Margen.

Poema:

XVI

Soñé que en las hojas del cuchillo se espejeaba la ciudad modernizada, el

Wall Street y los espejos de los edificios nuevos eran la laguna donde

Narciso se miraba. El sol reflejaba al edificio de enfrente y así los espejos de

la ciudad iluminaban mi pesadilla y me vi en ella con la aguja de mi madre

detrás de los animales para inyectarles y perder el miedo a traspasar la piel.

Luego usé el cuchillo y corté la verga de Narciso a ver si su rostro se

transfiguraba en la hoja de papel celofán.

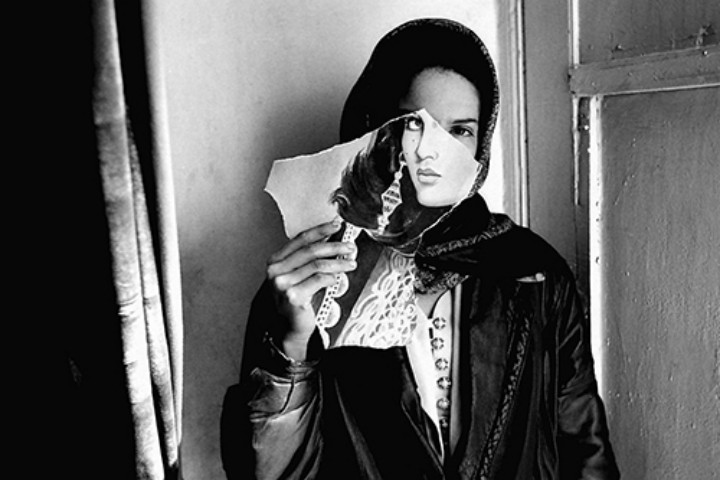

NADIA ANJUMAN (Afganistán, 1980 – 2005)

Nacida en Herat, Afganistán, fue una víctima más de la violencia machista y, por tanto, del sistema opresor en el que vivía y del que quiso siempre escapar. Terminó la escuela secundaria a pesar de dos años de interrupción debido a que el régimen talibán prohibía que las mujeres aprendieran a leer y escribir. Las mujeres no podían trabajar, estudiar ni reírse en voz alta. Sin embargo, Anjuman, lo hacía. Y su risa, por suerte, sigue retumbando en las paredes de su escuela. En sus poemas habla sin miedo de la situación de las mujeres en su país, de su frustración y sus ganas de volar. De alguna manera. De cualquier manera. Sus versos son un grito y también un disparo. Hacia tantos. En 2004 publicó un poemario llamado Las Flores Oscuras, que se hizo muy popular en Afganistán, Pakistán e incluso Irán. Un año más tarde fue asesinada a golpes por su esposo.

Uno de sus poemas:

NO DESEO ABRIR LA BOCA

No deseo abrir la boca

¿A qué podría cantar?

A mí, a quien la vida odia,

tanto me da cantar que callar.

¿Acaso debo hablar de dulzura

cuando es tanta la amargura que siento?

Ay, el festín del opresor

me ha tapado la boca.

Sin nadie a mi lado en la vida

¿a quién dedicaré mi ternura?

Tanto me da decir, reír,

morir, existir.

Yo y mi forzada soledad

con mi dolor y mi tristeza.

He nacido para nada

mi boca debería estar sellada.

Ha llegado, corazón, la primavera,

el momento propicio del festejo.

¿Pero qué puedo hacer si un ala

tengo ahora atrapada?

Así no puedo volar.

Llevo mucho tiempo en silencio,

pero nunca olvidé la melodía

que no paro de susurrar.

Las canciones que brotan de mi corazón

me recuerdan que algún día

romperé la jaula.

Volando saldré de esta soledad

y cantaré con melancolía.

No soy un frágil álamo

sacudido por el viento.

Soy una mujer afgana

Entiéndase pues mi constante queja.

» Estoy enjaulada en este rincón

llena de melancolía y pena…

Mis alas están cerradas y no puedo volar…

Soy una mujer afgana y debo aullar. «