Nadie me conmueve como Werner Herzog en el mundo del cine. Tras su mirada única se esconde una eterna y constante duda. Un perpetuo cuestionar irresoluble que le empuja siempre más allá. Su cámara es la extensión más pura de su intelecto, siempre despierto, siempre sediento. Amar su cine es tener la absoluta certeza de que, muestre lo que nos muestre, siempre nos hablará de otras cosas, de otras muchas cosas que escapan a quien solo mira al mirar. Su ritmo tiene algo de ancestral, y nos remite a algo que para nosotros resulta terrible y profundamente cercano y lejano a la vez. Herzog tiene la capacidad de perforar, con el talento de su enfoque, una realidad aparente, para hacerse después, una y otra vez, las mismas preguntas sin respuestas. Es, de entre todos los protagonistas de su documental, el más frustrado de los científicos locos. Testigo casi inútil de lo inmaterial.

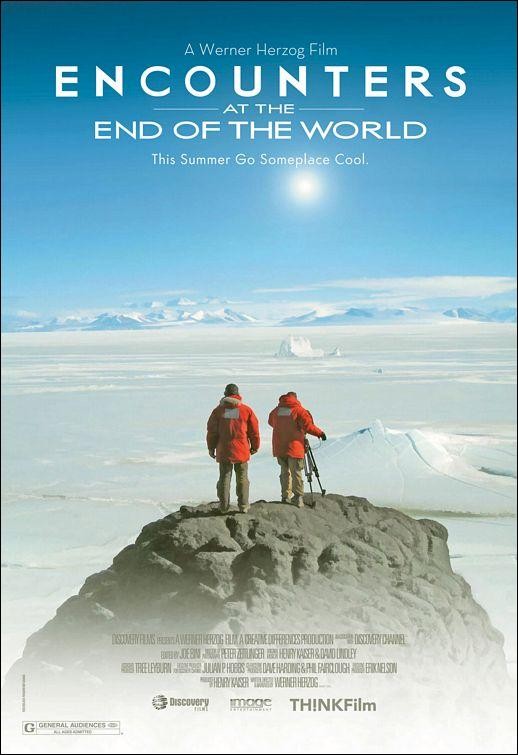

Encuentros en el fin del mundo es el resultado de un viaje de Herzog a la Atlántida en 2006. Culpa de ello a unas imágenes filmadas allí por el músico y experto submarinista Henry Kaiser, amigo suyo. No exagero si afirmo que esa excusa le vale al cineasta muniqués para abordar algunas de sus cuestiones fundamentales: desde la condición humana frente a la naturaleza, indómita y misteriosa, hasta la mismísima muerte, pasando por reflexiones existenciales de mayor alcance, como la viabilidad, a largo plazo, de la presencia humana en nuestro planeta. No esperaba menos del autor de Grizzly Man, de Fitzcarraldo, de Aguirre, la cólera de Dios. La Antártida le ofrece un sinfín de enigmas, teñidos muchos de ellos de una lenta y velada, aunque atronadora, violencia. Porque a fin de cuentas, la naturaleza y la vida sobre la tierra no son más que eso: una eterna y fanática lucha por la supervivencia; la vida, justificada una vez más desde la muerte.

Encuentros en el fin del mundo es el resultado de un viaje de Herzog a la Atlántida en 2006. Culpa de ello a unas imágenes filmadas allí por el músico y experto submarinista Henry Kaiser, amigo suyo. No exagero si afirmo que esa excusa le vale al cineasta muniqués para abordar algunas de sus cuestiones fundamentales: desde la condición humana frente a la naturaleza, indómita y misteriosa, hasta la mismísima muerte, pasando por reflexiones existenciales de mayor alcance, como la viabilidad, a largo plazo, de la presencia humana en nuestro planeta. No esperaba menos del autor de Grizzly Man, de Fitzcarraldo, de Aguirre, la cólera de Dios. La Antártida le ofrece un sinfín de enigmas, teñidos muchos de ellos de una lenta y velada, aunque atronadora, violencia. Porque a fin de cuentas, la naturaleza y la vida sobre la tierra no son más que eso: una eterna y fanática lucha por la supervivencia; la vida, justificada una vez más desde la muerte.

Cuando un realizador normal va a la Antártida a filmar un documental sobre las gentes que allí trabajan, suele contarnos lo que vemos. Cuando ese realizador es Herzog, nos enseña unas cosas, y nos cuenta otras. La estación científica McMurdoch, una especie de pueblo de aspecto industrial y gris, fue la base desde la que se movió, tras un par de días de preparación, a otros puntos de interés del continente. Allí entrevista a un exbanquero y a un filósofo transportistas, que se encuentran a sí mismos entre el blanco y el silencio, y a un fontanero mejicano que se dice descendiente de la realeza azteca. Prueba de ello son sus manos, perfectamente simétricas. Soñadores profesionales. Visita además un campamento de estudio de focas, una especie de centro de maternidad donde descubrimos dos cosas fascinantes: su leche no contiene lactosa, y que bajo el agua “las focas suenan como Pink Floyd”, en palabras de la veterinaria. Y visita también a su amigo submarinista, un centro de estudio de pingüinos, el campamento de investigación del volcán del Monte Erebus, un laboratorio de estudio sobre los neutrinos, y un extraño santuario pre-apocalíptico justo debajo del punto exacto del polo sur. Solo excusas para contarnos lo que él quiere.

Cuando un realizador normal va a la Antártida a filmar un documental sobre las gentes que allí trabajan, suele contarnos lo que vemos. Cuando ese realizador es Herzog, nos enseña unas cosas, y nos cuenta otras. La estación científica McMurdoch, una especie de pueblo de aspecto industrial y gris, fue la base desde la que se movió, tras un par de días de preparación, a otros puntos de interés del continente. Allí entrevista a un exbanquero y a un filósofo transportistas, que se encuentran a sí mismos entre el blanco y el silencio, y a un fontanero mejicano que se dice descendiente de la realeza azteca. Prueba de ello son sus manos, perfectamente simétricas. Soñadores profesionales. Visita además un campamento de estudio de focas, una especie de centro de maternidad donde descubrimos dos cosas fascinantes: su leche no contiene lactosa, y que bajo el agua “las focas suenan como Pink Floyd”, en palabras de la veterinaria. Y visita también a su amigo submarinista, un centro de estudio de pingüinos, el campamento de investigación del volcán del Monte Erebus, un laboratorio de estudio sobre los neutrinos, y un extraño santuario pre-apocalíptico justo debajo del punto exacto del polo sur. Solo excusas para contarnos lo que él quiere.

Herzog no solo nos habla de los personajes, de la naturaleza, de sus secretos, de su sublime y cruel raciocinio. No solo nos habla de los animales, del mundo submarino y de los pioneros de hace un siglo. Su inquietud va conformando en él, y en el documental por extensión, un sombrío leitmotiv, que va más allá de la mera duda existencial. Herzog, siempre atraído por lo abominable, por lo extraordinario, relaciona la conquista del fin del mundo con las primeras trazas de colapso, de la decadencia, con los primeros síntomas de una sociedad perturbada. Los ojos del hombre han iluminado hasta el último rincón del planeta, y en cierto modo Herzog reflexiona sobre lo que para nosotros ha podido suponer el fin de esa aventura humana, pues más allá del polo sur no había expansión posible. Ahora, por nuestro individualismo y afán de eternidad, muchos de nuestros logros se reducen a ridículas conquistas del sinsentido. Primeros síntomas de nuestro ocaso, tal vez. En sus propias palabras:

Herzog no solo nos habla de los personajes, de la naturaleza, de sus secretos, de su sublime y cruel raciocinio. No solo nos habla de los animales, del mundo submarino y de los pioneros de hace un siglo. Su inquietud va conformando en él, y en el documental por extensión, un sombrío leitmotiv, que va más allá de la mera duda existencial. Herzog, siempre atraído por lo abominable, por lo extraordinario, relaciona la conquista del fin del mundo con las primeras trazas de colapso, de la decadencia, con los primeros síntomas de una sociedad perturbada. Los ojos del hombre han iluminado hasta el último rincón del planeta, y en cierto modo Herzog reflexiona sobre lo que para nosotros ha podido suponer el fin de esa aventura humana, pues más allá del polo sur no había expansión posible. Ahora, por nuestro individualismo y afán de eternidad, muchos de nuestros logros se reducen a ridículas conquistas del sinsentido. Primeros síntomas de nuestro ocaso, tal vez. En sus propias palabras:

“Desde el punto de vista cultural, supuso el final de la aventura. Dejar al descubierto los últimos lugares desconocidos de la tierra era algo irreversible. Pero da pena que no se dejase en paz al polo sur, o al monte Everest, y se preservase su dignidad. Quizá sea un deseo fútil dejar que queden espacios en blanco en nuestros mapas, pero la aventura humana en su sentido original, perdió su sentido: se convirtió en un asunto para el libro Guiness de los records.”

“Nuestra presencia en este planeta no parece sostenible. Nuestra civilización tecnológica nos hace especialmente vulnerables. Toda la comunidad científica habla a cerca del cambio climático. Muchos investigadores coinciden en que el fin de la vida humana sobre la tierra está asegurado. La vida humana forma parte de una interminable cadena de catástrofes: la desaparición de los dinosaurios tan solo es una de ellas. Parece que somos los siguientes. ¿Y cuando ya no estemos? ¿Qué sucederá dentro de miles de años? ¿Habrá arqueólogos de otros planetas intentando averiguar qué hacíamos en el polo sur? Descenderán por las profundidades que hemos excavado en el polo. Aquí se está a 70° bajo cero…”

“Nuestra presencia en este planeta no parece sostenible. Nuestra civilización tecnológica nos hace especialmente vulnerables. Toda la comunidad científica habla a cerca del cambio climático. Muchos investigadores coinciden en que el fin de la vida humana sobre la tierra está asegurado. La vida humana forma parte de una interminable cadena de catástrofes: la desaparición de los dinosaurios tan solo es una de ellas. Parece que somos los siguientes. ¿Y cuando ya no estemos? ¿Qué sucederá dentro de miles de años? ¿Habrá arqueólogos de otros planetas intentando averiguar qué hacíamos en el polo sur? Descenderán por las profundidades que hemos excavado en el polo. Aquí se está a 70° bajo cero…”

Así Herzog, hacia el final del documental, se adentra en un largo pasillo que conduce a un lóbrego y austero santuario, justo debajo de la matemática marca del polo sur exacto. Allí, en una íntima y espectral atmósfera, descubrimos el legado que la humanidad dejaría a esos hipotéticos arqueólogos: un misterioso esturión congelado, unas pocas fotos, y unas flores de papel enmarcadas en una guirnalda hecha con palomitas de maíz congeladas. Una nadería, fantasmagórica y terriblemente triste, en comparación a las catedrales de la naturaleza. La infinita cámara del alemán se introduce en las chimeneas de hielo de las laderas del volcán: maravillosas y caprichosas cuevas, perfectamente

Así Herzog, hacia el final del documental, se adentra en un largo pasillo que conduce a un lóbrego y austero santuario, justo debajo de la matemática marca del polo sur exacto. Allí, en una íntima y espectral atmósfera, descubrimos el legado que la humanidad dejaría a esos hipotéticos arqueólogos: un misterioso esturión congelado, unas pocas fotos, y unas flores de papel enmarcadas en una guirnalda hecha con palomitas de maíz congeladas. Una nadería, fantasmagórica y terriblemente triste, en comparación a las catedrales de la naturaleza. La infinita cámara del alemán se introduce en las chimeneas de hielo de las laderas del volcán: maravillosas y caprichosas cuevas, perfectamente esculpidas por los gases y el caos. Se introduce con Henry Kaiser en el inquietante mundo submarino, un desolado reino situado bajo el cielo helado, compuesto por seres vivos, formas y colores más fieles a la ciencia ficción que a la realidad que conocemos. Un templo cuyas imágenes, al fin y al cabo, llevaron allí al director alemán. Por lo tanto, lo más extraño y triste del santuario bajo el polo es que, en cierto modo, parece como si la humanidad no tuviera mucho más que legar; la humanidad no es mucho más que un esturión congelado y unas flores de papel. Un gran nada paupérrimo, a merced de la intemperie, frente al inmenso poder de creación de la naturaleza.

esculpidas por los gases y el caos. Se introduce con Henry Kaiser en el inquietante mundo submarino, un desolado reino situado bajo el cielo helado, compuesto por seres vivos, formas y colores más fieles a la ciencia ficción que a la realidad que conocemos. Un templo cuyas imágenes, al fin y al cabo, llevaron allí al director alemán. Por lo tanto, lo más extraño y triste del santuario bajo el polo es que, en cierto modo, parece como si la humanidad no tuviera mucho más que legar; la humanidad no es mucho más que un esturión congelado y unas flores de papel. Un gran nada paupérrimo, a merced de la intemperie, frente al inmenso poder de creación de la naturaleza.

{youtube}MImYM87jOtU{/youtube}

Una vez más la mirada de Werner Herzog es capaz de captar lo que hay más allá. Poco importa que nos hallemos en la Antártida: lo que a una mente como la del alemán puede suscitar tal paisaje, tan tremendo medio ambiente, puede resultar aún más hermoso y profundo. Y si además tenemos en cuenta la calidad de las imágenes filmadas, la claridad del montaje, y el toque especial que le da a la producto la mano del muniqués, tenemos uno de esos documentales que supera con creces las habituales expectativas del género. Nadie es capaz de hacerme llorar con la muerte de un pingüino, solo Herzog. Solo él se fijaría en el pobre animalito que, desorientado, no va con sus compañeros a la búsqueda del mar, ni retrocede como otros pocos de vuelta al campamento de las hembras; solo, y con una determinación escalofriante, pone rumbo hacia la nada, hacia el interior del continente, donde 5000 quilómetros de puro hielo solo pueden ofrecerle una muerte segura. No es la muerte del pingüino, es la de la humanidad entera.

{youtube}keBljBigJ6U{/youtube}