Roman Polanski recrea con pericia el gran escándalo judicial de Francia

Están avejentados. Los dos hombres se encuentran, por fin, solos. Frente a frente. Uno es un judío flaco, de aspecto delicado. El otro, un alto cargo de la milicia francesa, es ligeramente más bajo y su bigote más frondoso. Se saludan.

El primero quiere un ascenso. Se lo merece después de todo lo que ha pasado. La cárcel. La infamia.

—Lo siento, no puedo darte lo que pides.

Alfred Dreyfus aprieta los labios, finos de por sí. Asiente. Le da las gracias. Georges Picquart se disculpa. El espía se marcha. El oficial queda solo. Los dos hombres no volverán a verse.

Louis Garrel y Jean Dujardin encarnan a los protagonistas de este film. Una película en la que Roman Polanski adapta la novela El oficial y el espía del escritor Robert Harris. Cambiando, a partir de la misma, el punto de vista desde el que asomarse a la historia: el personaje principal será la figura del coronel Picquart, que descubrió las hediondas manipulaciones tras los altos mandos del ejército galo. Alfred Dreyfus no era un espía bajo ordenes alemanas. Tan sólo era un capitán judío.

Un caso que acabaría convirtiéndose en el símbolo, moderno y universal, de la injusticia en nombre de la razón de Estado. Un hito significativo que ha sido trasladado varias veces al celuloide –Yo acuso, 1958 ó La vida de Émile Zola, 1938, entre otras-.

Sin embargo, en esta ocasión el cineasta polaco no sólo escoge mostrar los acontecimientos desde los ojos de Picquart, sino que deja la recreación del juicio -escena cardinal, hasta la fecha, a la hora de narrar el suceso- como mera parte de la trama. En definitiva, Polanski ha decidido rodar una película histórica. Pausada, sin grandes sobresaltos, y con un Jean Dujardin que interpreta a un estoico Picquart, muy humano; alejado -conscientemente- del habitual carisma que le ha aupado al estrellato.

Una cinta elegante y correcta históricamente que se ha alzado con el León de Plata en la última edición del festival de Venecia y que se ha estrenado el pasado uno de enero en los cines de toda España.

Yo acuso

—Usted no, pero yo sí. —dice un hombre mayor, trajeado de negro, con barba y bigotes grises. Lleva un binóculo demasiado pequeño para su rostro. Al hablar, se reclina levemente sobre el sillón rosáceo, estampado de hojas doradas, en que se sienta. Responde al nombre de Émile Zola.

Es de noche y el salón burgués está iluminado por la luz amarilla de unas lámparas de gas. Un grupo de hombres, con expresión grave, asiente. Van a hacer historia.

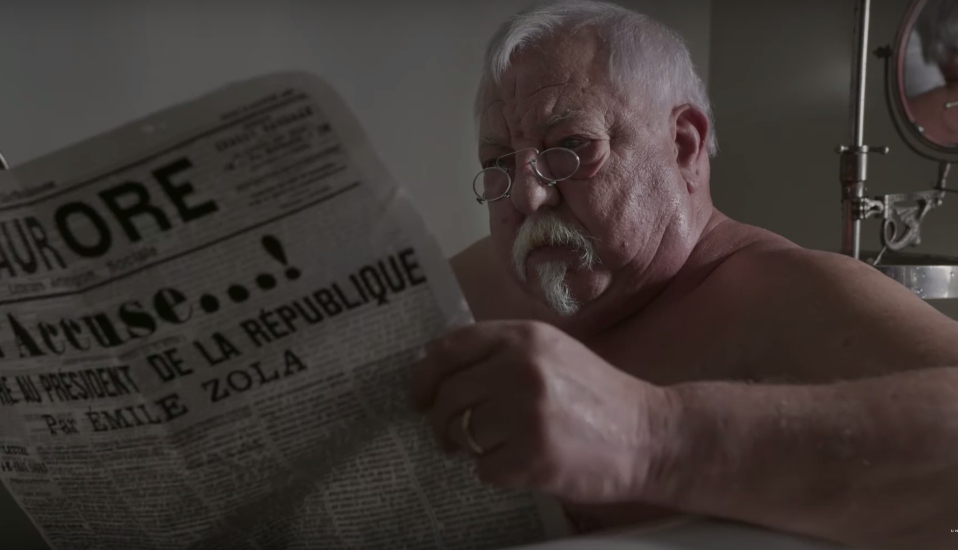

Es de día en las calles de París. 1898 acaba de comenzar. Una calesa entra en escena mientras un crío, desde un pequeño quiosco, se desgañita anunciando la venta de un periódico: L’Aurore.

El escándalo se hace público. Émile Zola ha escrito un alegato, J’accuse, que desvelará el antisemitismo y nacionalismo crecientes en la sociedad francesa. L’Aurore, que habitualmente lanzaba una tirada de treinta mil ejemplares, editará trescientas mil copias. Las vende todas.

«[Polanski] Ha sufrido el mismo hostigamiento de Dreyfus», aseguraba Emmanuelle Seigner -único personaje femenino de la cinta y actual esposa del director- en la rueda de prensa de la Mostra a la que el cineasta no acudió.

No acudió, presumiblemente, por la polémica que acompaña siempre a su apellido. En esta última ocasión, sería Lucrecia Martel -presidenta de la Mostra- quien reabriera el escándalo de abusos sexuales a Samantha Geimer en 1977, cuando esta era menor de edad.

¿Es, acaso, una película autorreferencial? ¿Quiere Polanski eximirse de todas las ‘desgracias’ en que se ha visto envuelto? ¿Busca, el polaco, un Émile Zola que le escriba?

Los paralelismos, a pesar de ser casos diametralmente opuestos, se hallan con facilidad ¿Hasta qué punto son elucubraciones? La respuesta, si es que puede encontrarse, queda en manos del espectador.