Tokio, 25 de noviembre de 1970. La cuerda que tira de él hacia atrás le hace daño en la comisura de los labios. Se siente como un caballo preso de las riendas, como un perro enjaulado en su bozal. Pero, por más que sienta vergüenza de sí mismo al verse atado de aquella manera en su propio despacho; General reducido a prisionero de forma improvista, cuando mira a su opresor todos esos pensamientos parecen carecer de sentido y cobrarlo, como si de una trasfusión se tratara, en el cuerpo delgado del hombre que ha ocupado momentáneamente su lugar y se encuentra fuera, en el balcón, exhalando las últimas palabras de una batalla que libra contra el mundo y que, en el fondo, sabe perdida.

«¡Creía que el Ejército era la última esperanza de Japón! –Le oye declamar a una masa de soldados y fotógrafos que se han arremolinado junto a la fachada del edificio–. ¡El último reducto del espíritu japonés! Pero los japoneses de hoy no piensan más que en el dinero. ¿Dónde está nuestro espíritu nacional? Creíamos que el Ejército era el alma del honor nacional. ¡La nación carece de base espiritual! ¿Qué haréis cuando no seáis más que un arsenal sin alma?».

Debería ser él, Mashita, General en Jefe de las Fuerzas de Autodefensa, quien hablara así a sus soldados. Quien les alentara y animara, quien les infundiera motivos para, cada día, luchar por su país. Pero quien habla es un hombre joven y revolucionario, un idealista, un escritor, un loco. Desde la silla donde uno de los pupilos que ha acompañado al loco le sujeta, Mashita sólo ve uno de los brazos del orador, que se agita con vehemencia, y los dos lazos del pañuelo blanco que lleva anudado a la frente con un mensaje patriótico. Jamás había visto a nadie tan apasionado y testarudo, tan entregado a sus palabras, a sus ideas. Y juraría que, cuanto más irrealizables fueran éstas, más lucharía por defenderlas.

Pero la realidad no suele acompañar a los soñadores y, fuera, los abucheos callan con violencia los intentos del soñador por hacerse escuchar. No puede verle el rostro con los ojos, pero sí con el alma. El joven profeta, prematuramente viejo por dentro, se calla al fin. Parece haber comprendido que su deseo de convencer a los soldados para dar un Golpe de Estado y devolver al Emperador su poder no se cumplirá. Abatido, exclama en un susurro: «Veo que no os rebelaréis, que no haréis nada. Mi sueño ha fracasado». Y, tras vitorear al Emperador tres veces, regresa al despacho con un gesto que refleja decepción y atisba una conciencia tranquila.

«¡La nación carece de base espiritual! ¿Qué haréis cuando no seáis más que un arsenal sin alma?»

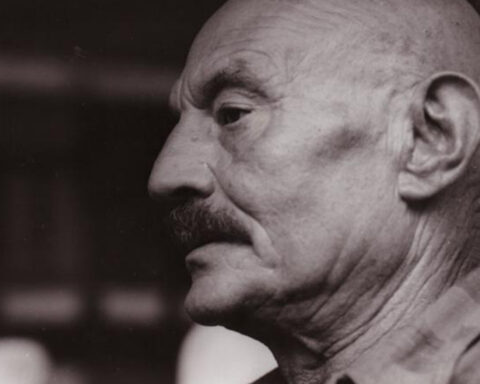

Mashita observa al hombre que se ha rendido. Intuye que la mayor parte del discurso que se había preparado no ha podido salir de su boca y que ya nadie lo escuchará jamás. Observa al hombre a punto de convertirse en leyenda: Yukio Mishima, escritor y dramaturgo, precoz e inteligente, genio persistente y trágico vidente. El niño tímido, introvertido y débil que se ha convertido en un hombre de férreas ideas y carácter temerario.

Entonces, llega la hora. El momento para el cual Yukio Mishima ha estado preparándose durante dos años. Pues, como dijo Albert Camus, «el suicidio es algo planeado en el silencio del corazón como una obra de arte». Y la vida de Yukio Mishima había sido una obra de arte; un breve, intenso y tórrido poema cuya muerte era, como una bomba que estalla sin más alevosía que lo desgarrador e inevitable de su esencia, su último y más sublime verso. Y ese verso, para estar a la altura y superar a los anteriores, no podía adquirir otra rima que la del suicidio, el mayor y más definitivo acto de rebeldía y valor que un hombre puede acometer. Pero no cualquier suicidio: Mishima tenía claro que sólo el seppuku, la ceremonia ritual de los samuráis, podría darle verdadero significado y concordancia a su poema. Así, arrodillado sobre el frío suelo, despojado de la casaca y la camisa, y tanteando con la afilada hoja del cuchillo el lugar exacto donde debía comenzar el corte, Yukio Mishima alzó la vista y, antes de que los gritos de dolor nublaran su mente, se despidió del mundo.

Conmemorando el 45 aniversario de su muerte, esta tarde, a las 19:00 horas, el Espacio LEER charlará con Carlos Rubio, experto en literatura japonesa y traductor del libro Últimas palabras de Yukio Mishima (Alianza Editorial, 2015). Con el ocaso del día y su paz como escenario, esta es una gran oportunidad para conocer mejor a uno de los grandes escritores japoneses del siglo XX y, sin duda, a uno de los personajes más interesantes del mismo. El hombre que mejor representó, como mencionan en el documental Pasión y muerte de Mishima, «la conflictividad entre los vientos del Este y del Oeste arremolinados sobre su patria». Pues el darse cuenta de cómo la modernidad, así como la mente tan abierta y diferente de Occidente, amenazaban con contaminar los valores tradicionales de Japón hizo que Mishima despertase y encontrase una causa por la que luchar, su causa. Y con ella su destino.

Aquel 25 de noviembre de 1970, el General Mashita creía verse a sí mismo como un caballo preso de las riendas, como un perro enjaulado en su bozal. Pero pronto se percató de que era Yukio Mishima quien realmente estaba amordazado. Era él a quien la sociedad había ahogado, al no poder comprenderle ni querer escucharle y al no poder él hallar el lenguaje adecuado para expresarse y hablarle. Su vida entera siempre fue una lucha incesante por buscar su sitio en la sociedad de su época y una rebelión impotente por no encontrarlo. Quizá por ello la muerte siempre estuvo presente en su vida, al principio lejana y difusa y, con el paso de los años, más cercana y tangible, más familiar y natural. Tan natural como la trata él mismo, junto como otros temas habitualmente esquivados y temidos como la sexualidad, en sus obras, y un ejemplo de ello es el siguiente fragmento de Confesiones de una máscara (Espasa, 2004). Hay belleza en la muerte; en lo finito y fugaz, y Mishima, que lo comprendió desde la niñez, lo elevó a una obra de arte que no quiso perderse. También hay belleza en morir por una causa que uno cree merecedora de tal entrega.

«Sin que supiera por qué, esperaba la muerte con impaciencia, con dulce expectación. […] El futuro presentaba para mí una pesada carga. La vida, desde un principio, me había oprimido con un oneroso sentido del deber. Y, a pesar de que yo era evidentemente incapaz de cumplir con aquel deber, la vida seguía acusándome de su incumplimiento. Por eso ansiaba la gran sensación de alivio que la muerte traería consigo […]. Pensaba que si por azar hallaba “gloriosa muerte en la batalla” (¡cuán poco armónico con mi manera de ser!) constituiría un fin verdaderamente irónico de mi vida, y reiría con sarcasmo, en mi tumba…».